Services & Anwendungen für Industrie und öffentliche Einrichtungen

Am 21. Oktober 2025 fand im Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) das zweite Forum für Supercomputing & Zukunftstechnologien statt. Unter dem Motto „Services & Anwendungen für Industrie und öffentliche Einrichtungen“ kamen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zusammen, um über die neuesten Entwicklungen und praxisnahen Einsatzmöglichkeiten von High-Performance Computing (HPC) zu diskutieren.

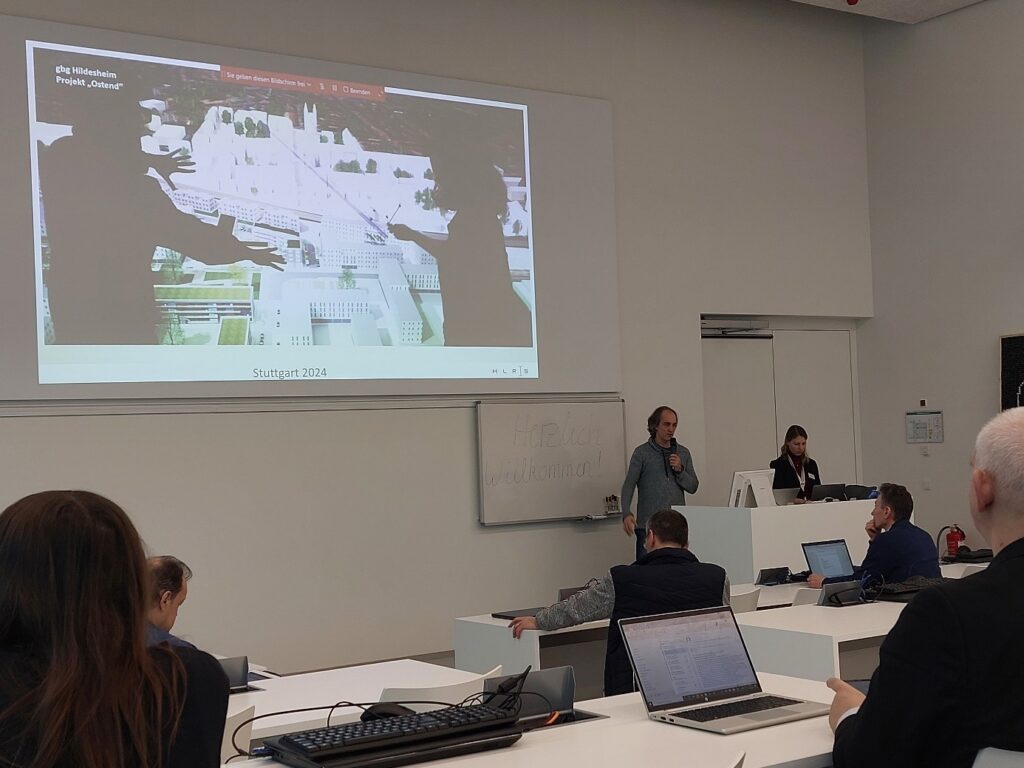

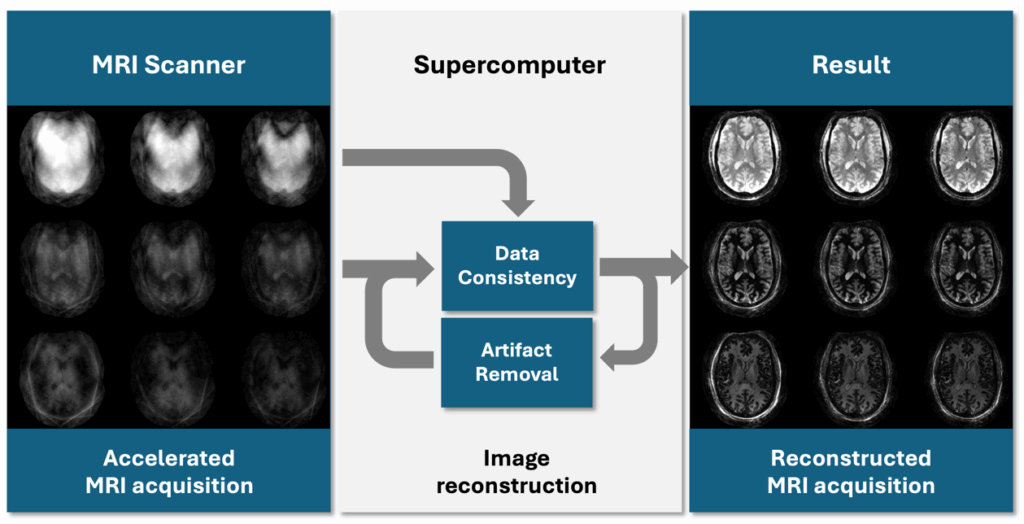

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Dr. Andreas Wierse (SIDE / SICOS BW GmbH) eröffnete das Forum mit spannenden Einblicken in die digitale Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen. Erwin Schnell (AeroFEM GmbH) machte den Auftakt mit seinem Vortrag „Der Weg ist das Ziel“ und zeigte eindrucksvoll, wie KMUs mithilfe von Simulation und HPC Schritt für Schritt den Wandel gestalten können. Dr. Andreas Arnegger (OSORA Medical GmbH) führte das Publikum anschließend in die Welt der medizinischen Anwendung – mit HPC-gestützter Therapieplanung für die Versorgung von Knochenbrüchen.

Auch Dr. Sebastian Mayer und Dr. Andrey Lutich (PropertyExpert GmbH) zeigten, wie KI-basierte Bildanalysen zur automatisierten Rechnungsprüfung beitragen können – ein Beispiel dafür, wie Data Science und Supercomputing immer enger zusammenrücken.

Nach einer kurzen Kaffeepause ging es mit der zweiten Session weiter. Paul von Berg (Urban Monkeys GmbH / DataMonkey) berichtete über seine Erfahrungen beim Fine-Tuning eines Geospatial LLM auf HPC-Systemen – ein Thema, das viele Teilnehmende faszinierte. Daniel Gröger (alitiq GmbH) stellte ein Projekt zur kurzzeitigen PV-Ertragsvorhersage mittels maschinellen Lernens vor, unterstützt durch FFplus. Anschließend präsentierte Dr. Xin Liu (SIDE / Jülich Supercomputing Centre) eindrucksvolle Simulationen zur Dammbruchanalyse und Operationen in der Deutschen Bucht – ein Beleg dafür, wie HPC im öffentlichen Sektor konkrete Lösungen liefern kann.

Vor der Mittagspause folgte eine kompakte Vorstellungsrunde mit innovativen Initiativen aus dem HPC-Ökosystem. Vorgestellt wurden unter anderem SIDE, FFplus, JAIF, HammerHAI, EDIH Südwest und EDIH-AICS. Die Vorträge verdeutlichten, wie eng Forschung, Förderung und Industrie inzwischen zusammenarbeiten, um digitale Souveränität und Innovationskraft in Deutschland und Europa zu stärken.

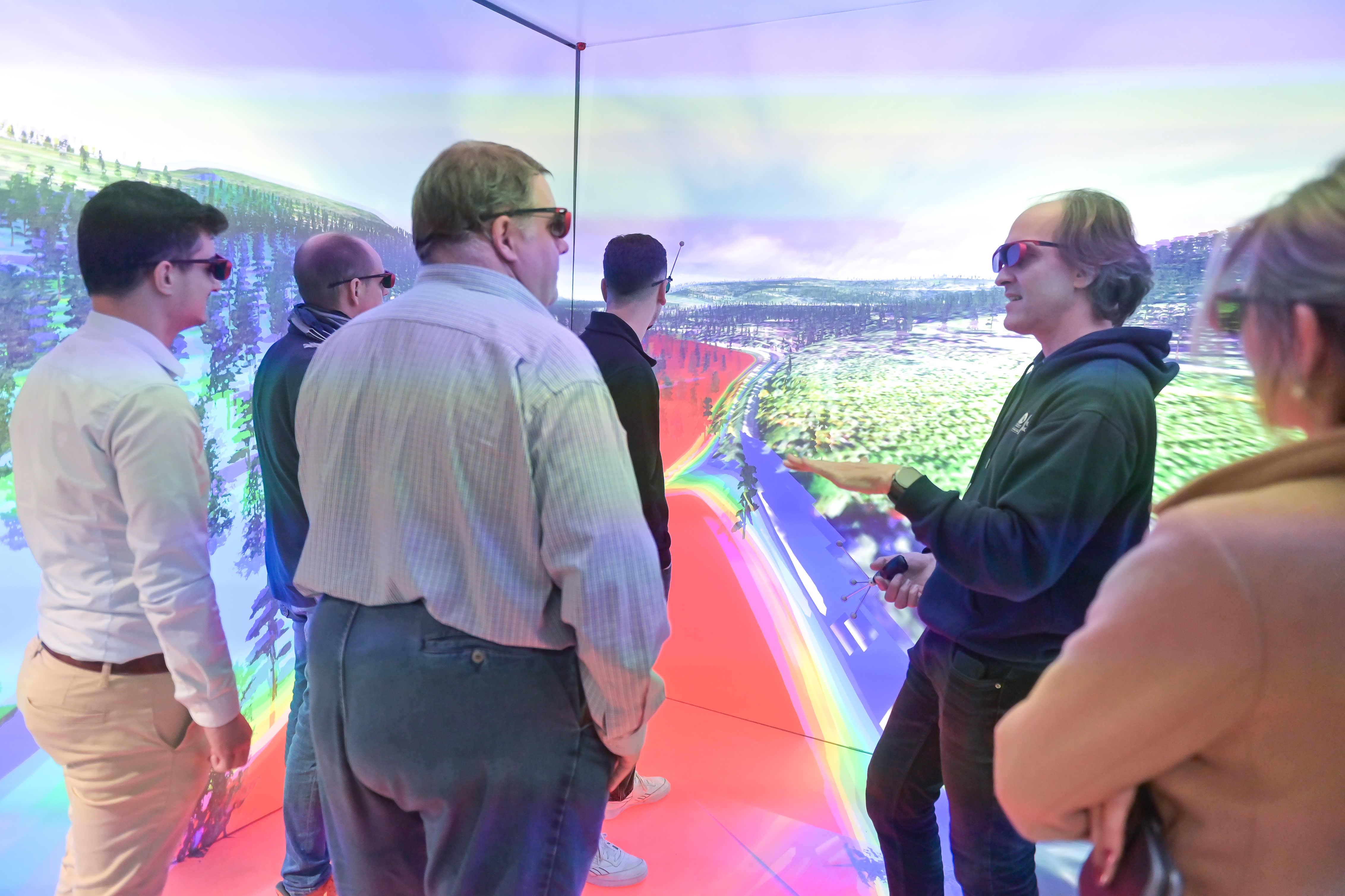

Nach dem Mittagessen standen praxisorientierte Sessions auf dem Programm. Beim Speeddating kamen Teilnehmende mit HPC-, KI- und Förderexpert:innen direkt ins Gespräch, während parallel eine Rechnerraumführung Einblicke in die Infrastruktur des HLRS bot. In den nachfolgenden Sessions konnten die Gäste zwischen vertiefenden Gesprächen mit Expert:innen, einem praxisnahen Workshop „How to Use a Supercomputer: The Basics“ von Dr. Maksym Deliyergiyev und einem beeindruckenden Visualisierungsworkshop der HLRS-Visualisierungsabteilung wählen.

Zum Abschluss gab Dr. Andreas Wierse einen Ausblick auf zukünftige Aktivitäten und lud zur weiteren Vernetzung im Rahmen von SIDE und EuroCC ein. Das Forum bot eine inspirierende Mischung aus technischen Impulsen, persönlichem Austausch und konkreten Anwendungsbeispielen – ein Tag, der zeigte, wie leistungsfähig und zugänglich Supercomputing heute für Wirtschaft und öffentliche Hand geworden ist.

Das Vormittagsprogramm des 2. SIDE-Forums kann nun unten angesehen werden.

![Vergleichsdiagramm von Gehirn-MRT-Bildern, unterteilt in zwei Hauptabschnitte: Qualitatives MRT (links) und Quantitatives MRT (rechts). Unter „Qualitatives MRT“ gibt es eine Spalte mit drei graustufigen Gehirnabschnitten – axial (oben), sagittal (mittig) und koronal (unten) – die ein Strukturabbild mit willkürlicher Signalintensität zeigen. Eine Graustufen-Skala daneben reicht von -0,5 bis 0,5 und ist mit „Signal Intensity [a.u.]“ beschriftet. Unter dieser Spalte steht: „Structural image with arbitrary signal intensity.“ Der Bereich „Quantitatives MRT“ enthält vier Spalten, wobei jede die gleichen drei Gehirnansichten zeigt, jedoch mit unterschiedlichen Farbcodierungen und Messeinheiten: 1. Die erste Spalte zeigt farbkodierte Bilder von Blau (niedrig) bis Gelb (hoch), welche den „freien Wassergehalt in Prozent“ darstellen. Eine vertikale Skala rechts reicht von 0 bis 100 und ist mit „C_fw [%]“ beschriftet. Die Bildunterschrift lautet: „Free water content in percentage.“ 2. Die zweite Spalte zeigt Bilder in einer Farbskala von Blau/Grün (niedrig) bis Gelb (hoch) für die „Longitudinale Relaxationszeit in Millisekunden“, mit einer Skala von 0 bis 4000, beschriftet mit „T₁ [ms]“. Beschriftung: „Longitudinal relaxation time in milliseconds.“ 3. Die dritte Spalte verwendet eine Farbskala von Blau bis Gelb, um die „Effektive transversale Relaxationszeit in Millisekunden“ darzustellen, mit einer Skala von 0 bis 60, beschriftet mit „T₂* [ms]“. Die Beschriftung darunter lautet: „Effective transverse relaxation time in milliseconds.“ 4. Die vierte Spalte zeigt wieder Graustufenbilder, ähnlich wie beim qualitativen MRT, und stellt die „Magnetische Suszeptibilität in ppm“ dar. Die Skala reicht von -0,10 bis 0,10 und ist mit „χ [ppm]“ beschriftet. Darunter steht: „Magnetic susceptibility in ppm.“ Über den Bildern trennt eine waagerechte Linie die Überschriften: „Qualitatives MRT“ links und „Quantitatives MRT“ rechts. Jede Bilderspalte hat eine kurze, kursiv gedruckte Beschreibung des dargestellten Parameters und der jeweiligen physikalischen Einheit. Das Layout hebt den Kontrast zwischen einem einzelnen MRT-Scan mit willkürlicher Intensität und mehreren quantitativen MRT-Ansätzen hervor, die direkt kalibrierte, numerische Messwerte über die Eigenschaften des Gehirngewebes liefern.](https://supercomputing-in.de/wp-content/uploads/2025/08/QMRI-Fig2-1024x576.jpg)